« Dossier Zulu Nation : la construction d’un mythe » (2/3) : Alors que la Zulu Nation célèbre son 51ᵉ anniversaire en 2024, T-Rexmagazine vous propose un dossier en trois parties pour explorer ce mythe fondateur, analyser son héritage et interroger son influence sur la culture Hip Hop en France.

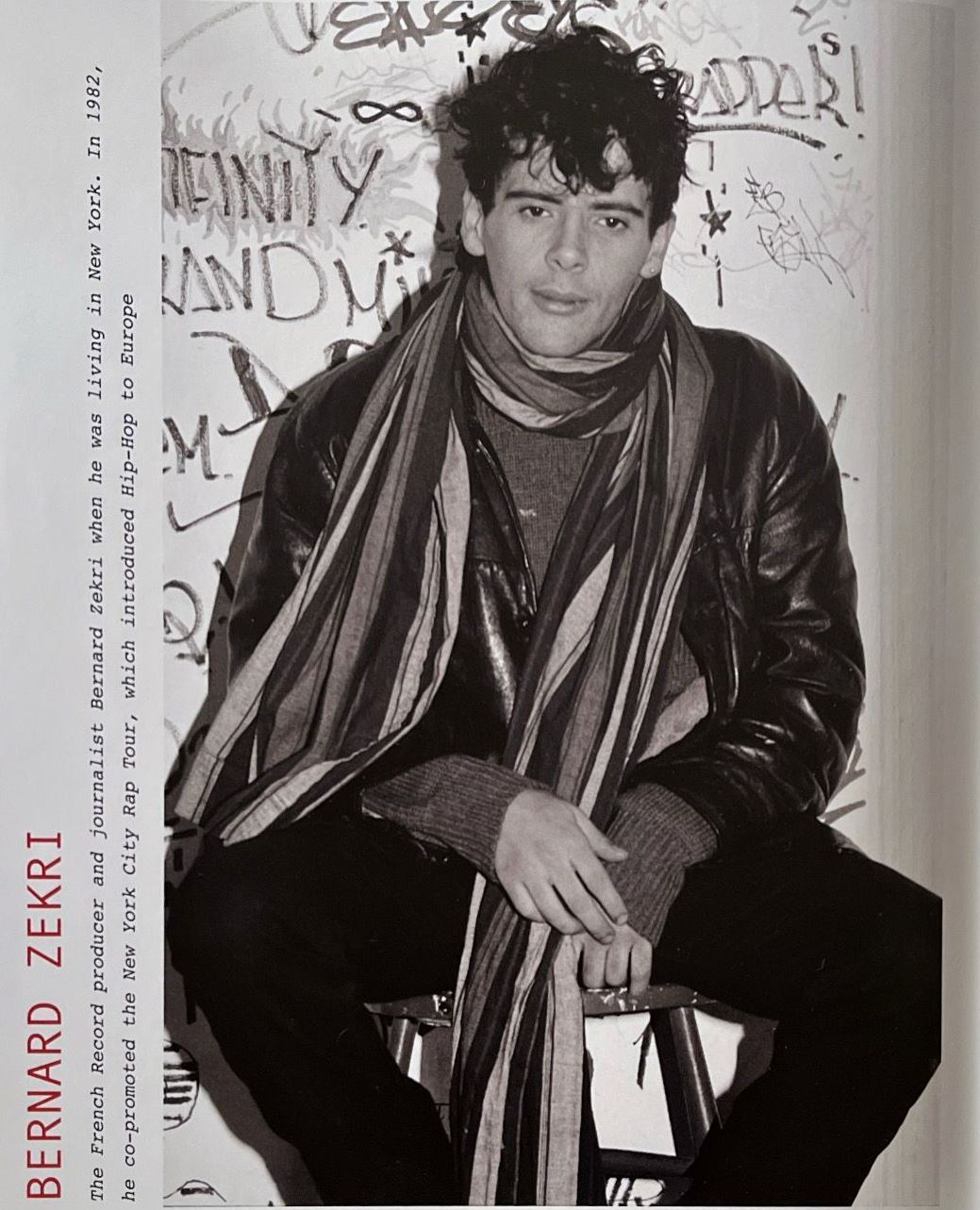

Deuxième Partie : Bernard Zekri, le précurseur.

À l’instar de Sophie Bramly interviewée dans la première partie, Bernard Zekri, tour à tour libraire, producteur ou journaliste (Actuel, Radio Nova, Canal+…), a été le témoin à New York, au début des années 80, de la naissance du Hip Hop dont il fut l’un des acteurs majeurs en montant la tournée « New York City Rap Tour » à Paris, Londres et en Californie en 1982. Il raconte comment l’Universal Zulu Nation a contribué à l’émergence de cette nouvelle culture.

Comment est née la Zulu Nation ?

D’abord, je ne revendique rien, je n’ai pas fait un travail d’historien, encore moins de recherche, je suis juste un mec qui était là. Qui a été un acteur à un moment, qui a rencontré et connu pas mal de gens pendant cinq ou six ans. Mais ce n’est que ma perception des choses. Et pour moi, la Zulu Nation, ça n’a jamais été quelque chose de très structuré, c’était assez informel. En France, on aime beaucoup l’organisation, les procédures, mais c’est très français. Aux Etats-Unis, Afrika Bambaataa, puisque c’est de lui qu’il s’agit, il te faisait Prince Zulu au gré des rencontres et du vent qui soufflait. Des tas de gens ont ce titre, ou l’ont eu à un moment. Mais rien n’était inscrit. Moi, il m’a fait Zulu King aussi, mais c’était un truc de copains.

Et du coup, quand naît-elle ?

La Zulu Nation, c’est d’abord un film. Un film britannique, Zulu, qui se passe en Afrique du Sud, un film que Bambaataa a beaucoup aimé. C’est comme ça que l’histoire arrive. C’est intimement lié bien sûr à la naissance du Hip Hop. Dans les années 70, le Hip Hop, ce n’est pas encore quelque chose qui va nourrir l’industrie musicale. Ce n’est même pas quelque chose dont on se dit qu’on va en faire des disques. Le Hip Hop, c’est alors une attitude de dignité, de volonté d’exister, et puis l’envie de se marrer.

Il n’y a pas de revendication particulière ?

Pas encore tout à fait, même si les Last Poets existent déjà, même si les Black Panthers font partie de l’histoire et de la conscience des Afro-américains. Là, ce sont plutôt des mômes, nourris aux films de la « Blaxpoitation », qui ont une culture autodidacte faite de bribes de ce que l’on voit à la télé, de séries américaines, etc. C’est une génération qui a envie de vivre et de s’amuser. Par rapport aux précédentes, la réponse qu’elle apporte, c’est le Hip Hop, plutôt que le sang. C’est ainsi qu’apparait la figure, essentielle, du DJ qui se combine aux graffeurs, ces street artistes, espèces de Robin des Bois parce qu’ils peignent dans la clandestinité, et un troisième personnage, accolé au DJ qui est le danseur.

Vous pourriez dater la naissance du Hip Hop ?

Non parce qu’encore une fois, des gens très compétents me diraient que je me trompe, mais j’aime rappeler, qu’il y à, en 76 ou 77, un énorme blackout à New York où les mecs ont pillé les magasins d’électroménager et ça a multiplié les DJ parce qu’ils se retrouvaient avec des platines. Cet évènement a certainement participé au moins à la naissance du Hip Hop.

Qui sont les figures à cette époque ?

Le DJ le plus connu, c’est évidemment Kool Herc qui serait quasiment l’inventeur de cette idée de mix, de reprendre la même boucle et donc de créer une tension sur la piste qui fera apparaître les danseurs. Chez les graffeurs, moi, j’ai bien connu Phase 2 dont les flyers qui ne valaient rien, se vendent aujourd’hui assez cher. Je crois qu’il était d’ailleurs un peu aigri par rapport à cela. Lui il a connu les interdits, les bombes dans le métro, le frisson aussi en quelque sorte, mais pas le succès en tant que pionnier.

Quid de Afrika Bambaataa ?

Bambaataa arrive là-dedans. Avec une ouverture d’esprit à d’autres musiques : celles des Caraïbes. Bambaataa est ouvert. Moi, je l’ai vu enregistré avec John Lydon des Sex Pistols : World destruction, un son punk de haute qualité d’ailleurs. Il arrive avec cette idée que plutôt que de se tirer dessus ou de se taper dessus, on va faire la paix, le fameux PEACE. Pourtant dans la Nation Zulu, il n’y avait pas que des pacifiques, il valait mieux ne pas être mal avec lui. Mais c’est un gang [Les Black Spades, ndlr] qui a essayé de défaire les codes des gangs. De se rendre utile et bénéfique à la communauté. Avec les plus doués d’entre eux qui ont servi de porte-voix à cette culture naissante et fauchée et lui permettre de mettre le pied dans la porte et de rentrer plus tard dans les maisons de disques, dans les galeries d’art, etc. Une opération qui, il faut bien le dire a été couronnée de succès.

Comment réussit-il à devenir la figure de ce mouvement ?

Bambaataa organisait des Block party. Il n’était pas le seul. Mais il avait une espèce de présence bienveillante, il avait voyagé, il avait l’ouverture d’esprit que j’évoquais plus haut. Et quand les mecs ont commencé à faire des disques, lui a fait un tube. Un tube emblématique où il mélangeait l’écriture, l’électro, le funk. Il avait une grande connaissance de l’histoire de la musique en Amérique et il a agrégé tout cela aux valeurs zulu naissantes de la paix entre les gangs.

Comment vous, vous vous retrouvez là ?

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le Hip Hop naissant a bénéficié aussi d’une sorte de coup de pouce de la scène downtown, c’est-à-dire blanche, punk, rock, arty, mais à l’affût de l’underground et qui a vu dans le Hip Hop, un nouveau souffle à cette époque. Le film Wild Style de Charlie Ahearn en est un exemple marquant. Avec lui on découvre une façon de marcher, de s’habiller, de danser que personne n’a encore vu. Et des premiers gamins du Bronx descendent dans Manhattan. Mais dans le même temps, au début des années 80, les Etats-Unis, ce sont des cultures très différentes, qui ne se croisent pas sauf à la marge. Moi je suis là à ce moment-là. Je suis algérien et sans rien d’extraordinaire, je n’ai pas le rapport qu’ont les Blancs américains avec les mecs du Hip Hop. Je sers de fixeur à une journaliste de Life Magazine pour aller dans le Bronx. C’est vous dire, il y avait plus de distance entre les gens de Manhattan et ceux du Bronx qu’entre moi et le Bronx. Mais J’avais un truc naturel qui fait que je suis rentré dans leur histoire assez facilement.

Comment ?

Mon arrivée à New York, c’est tout un chapitre, mais de fait, je suis là, je fais partie de la « scène ». Après avoir un peu galéré, je connais désormais les bons plans. Et je vis en colocation dans un grand appartement sur la 13e rue et la 2e avenue. Ce grand appartement est situé au-dessus du Négril, un petit club de reggae où ont lieu les premières soirées Hip Hop. Du coup, plein de mecs du Hip Hop sont passés chez moi. Lorsque, par exemple, ils ne pouvaient pas rentrer dans le Bronx le soir, ils dormaient chez moi. Ça n’a pas duré longtemps, parce que le Fire Department [les pompiers, ndlr] a décidé de fermer la boîte. Et il a fallu trouver un autre endroit.

Qui a été le Roxy…

C’est Freddy (Fab Five Freddy) ou DST qui ont trouvé cette patinoire dans la 18e rue et, une fille blanche, Blue, qui est devenue la manageuse du groupe Rock Steady Crew dont le leader était Crazy Leg, un lieutenant de Bambaataa, donc au Roxy, on était au cœur de la Nation Zulu. Le Roxy, c’était l’état de grâce. Tout le monde venait. À ce moment, j’ai rencontré Futura 2000 qui est devenu l’un de nos colocataires. New York était très à la mode. Beaucoup de journalistes français et étrangers venaient y faire des reportages. Et moi j’étais là.

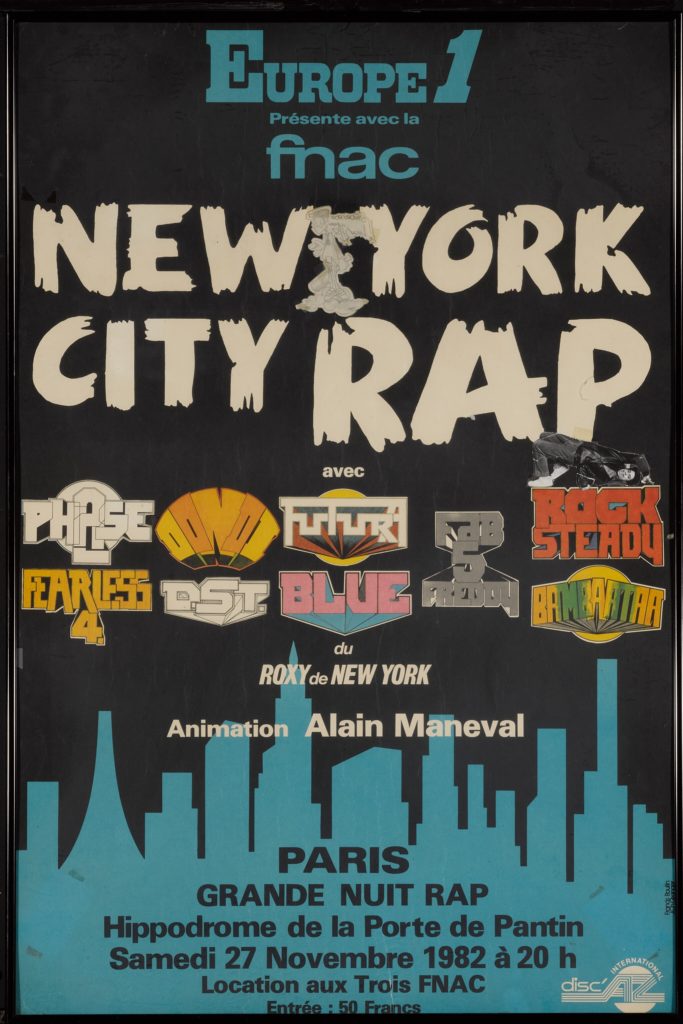

C’est à ce moment donc que vous montez la tournée, New York City Rap Tour ?

Oui, j’ai réussi à financer cette tournée en levant des fonds à Europe 1 et à la FNAC. Ce n’était pas une sinécure. On n’avait pas de têtes d’affiche. Bambaataa n’était pas vraiment connu. Mais on est parvenu à faire voyager 25 mômes, dont 15 d’entre eux qui n’étaient pratiquement jamais sorti du Bronx pour ainsi dire. Avec la tournée, ils sont allés en France, en Angleterre et en Californie. Et je le dis parce qu’il faut bien se rendre compte que la Californie à ce moment-là, n’était pas plus en avance que la France par rapport au Hip Hop.

Et la Zulu Nation dans tout ça ?

Je vous ai dit plus haut que ce n’était pas très formel, mais en quelque sorte, la Zulu Nation, c’était tout de même structurant pour le Hip Hop. Et même si, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, il rencontre de graves problèmes aujourd’hui, c’est Bambaataa qui en a été le fondateur. Mais c’est difficile pour moi de vous décrire comment elle fonctionnait exactement.

Elle drainait du monde ?

Oui, ça oui. Puisqu’elle s’est répandue à travers l’Amérique et à travers le monde. Et la figure de Bambaataa n’est pas étrangère à ce succès.

C’était quoi être Zulu ?

En France, il y a un côté militant. Je n’ai pas senti cela aux Etats-Unis. C’était surtout défendre des valeurs, celle de la paix en premier lieu, de la sobriété aussi. En cela, être Zulu aujourd’hui à toujours un sens, mais il faut bien se rendre compte que l’on parle de la préhistoire du Hip Hop avec la Zulu Nation. Et s’il n’est pas dit qu’elle ne réapparaisse pas un jour, elle ne vit pas ses heures les plus fastes.

Est-ce dû à la mise en cause de Bambaataa ?

Elle n’a pas joué en faveur de la promotion de la Zulu nation, c’est le moins qu’on puisse dire. Bambaataa, je l’ai beaucoup côtoyé, je l’ai bien connu. On l’accuse aujourd’hui de choses très graves et il m’est difficile de m’exprimer à ce sujet. Parce que ce n’est pas à moi de le faire et que je n’en ai pas l’envie. Ce que je peux dire par contre, et même si finalement sa vie privée ne me concerne pas, c’est qu’il était gay et que, sans que cela ne le dédouane des accusations auxquelles il doit répondre – je ne sais d’ailleurs pas exactement de quoi on l’accuse -, la tolérance dans le milieu du Hip Hop par rapport à l’homosexualité, était pour ainsi dire moyenne. Et que ce rapport à l’homosexualité a aussi joué dans sa déchéance. Aujourd’hui, Bambaataa s’est effacé et je ne sais pas si la justice américaine l’a vraiment poursuivi. Il existe des articles de presse, mais j’ignore s’il a été mis en examen. [Afrika Bambaataa est accusé d’actes pédophiles, ndlr]

Finalement, la Zulu Nation a-t-elle alors servi à quelque chose ?

Je le pense oui. Ses membres ont contribué à transmettre une musique populaire.

Et en France ?

En France, il y a dans la Zulu, ce côté militant que je n’ai pas vraiment connu aux Etats-Unis ou plus tard avec des groupes comme Public Enemy, qui renouent avec le message des Black Panthers, etc. Mais en France, ce n’est pas la Zulu Nation, enfin je ne crois pas, qui a permis l’émergence du Hip Hop. Je ne sais si Mc Solaar, NTM ou IAM ont réellement fait partie du mouvement, ils ne sont en tout cas pas connus pour cela. Les Zulu King connus, ce sont Dee Nasty, d’accord, mais qui connaît un regain de notoriété grâce à la série Le Monde De Demain et l’exposition Hip Hop 360 qui remet les pionniers en lumière, et Solo. Solo, oui, je reconnais, il a véritablement épousé, à une époque, les valeurs Zulu.

Propos recueillis par Léo du Bronx

Pour en savoir plus : Clique Get Busy – Bernard Zekri : les premiers pas du Hip Hop en France