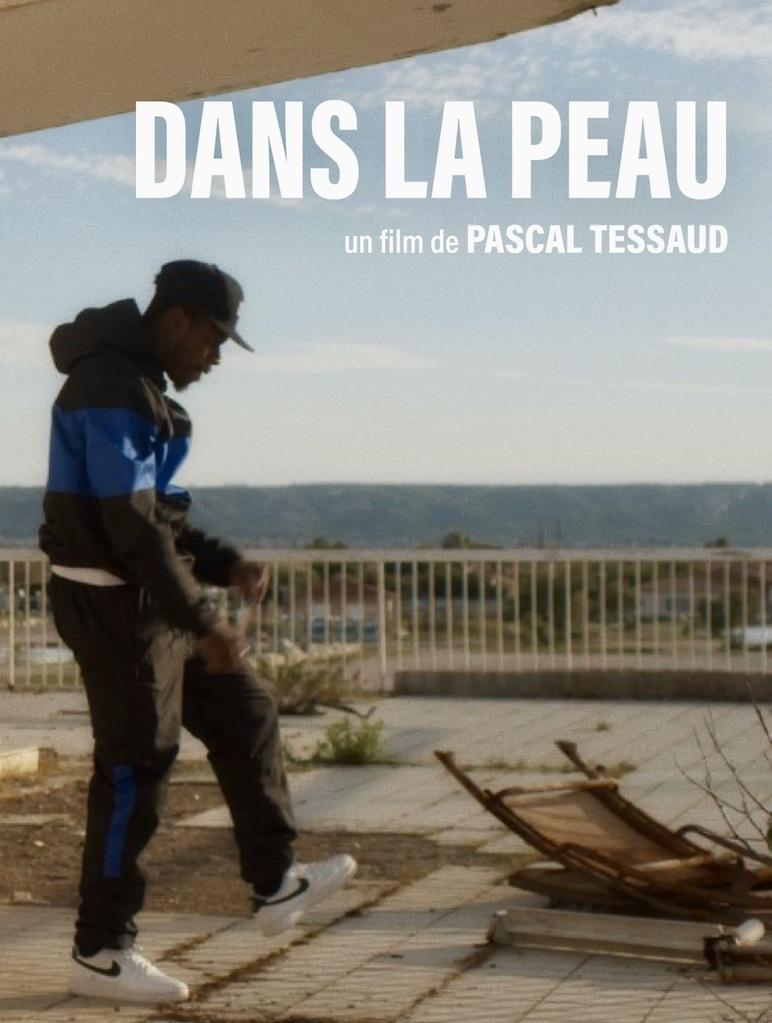

Avant la sortie de son deuxième long-métrage, Dans la Peau, Pascal Tessaud, réalisateur du film Brooklyn, revient sur son parcours intimement lié au mouvement Hip Hop, fait de portes fermées, d’acharnement, de « claques » artistiques prises tout au long de sa vie, en découvrant rappeurs, danseurs, réalisateurs, qui l’ont forgé en ne se détachant pas du mantra Hip Hop : « Do it yourself ! »

Comment as-tu découvert le Hip Hop ?

Gamins, on entendait des sons à la radio, The Message de Grand Master Flash & The Furious Five, Michael Jackson etc. puis en 84, H.I.P.H.O.P., l’émission sur TF1 avec Sidney a fait vriller notre génération. J’avais 9/10 ans, un bébé, quoi. Tous les dimanches, on se retrouvait devant la télé à apprendre “la leçon”, à faire les gestes de smurf et de break. J’ai grandi à la Celle-Saint-Cloud dans le 78, cité Beauregard, Big Red, plus âgé que nous, habitait dans mon bâtiment. J’ai un souvenir saillant de lui lors d’une session de break sous le préau de notre école Jules Ferry, c’était lui le plus fort ! J’avais mon K.Way bleu et mes Adidas et j’avais dansé parmi ce petit groupe, c’était fun ! Plus tard, il est devenu un peu la star de notre quartier, il faisait partie du groupe Rapsonic, avec Crazy B. C’est le grand qui était à fond dedans et qui s’est illustré ensuite dans Raggasonic avec talent. Un jour, au collège, un mec est passé en scooter avec un ghetto blaster entre les jambes en écoutant à fond Public Enemy : Yo bum rush the show ! Ça a été une énorme claque sonore. On a récupéré la cassette avec mes potes et on l’a écoutée en boucle. C’était une énorme bombe, parce qu’à l’époque, c’était Top 50 et compagnie, une vraie rupture. Grâce aux cassettes qui circulaient — dédicace à Olivier Nonon et Nicolas Carvou — on a découvert le rap américain : Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy.

Public Enemy – Don’t Believe The Hype

J’ai grandi dans un milieu ouvrier, tous les jeunes du quartier, c’était des fils de prolos, et on ne se reconnaissait pas du tout dans la pop musique ou la variété française. Le rap a débarqué et avec lui ces mecs qui faisaient leur propre culture, avec une revendication politique. Après, il y a aussi la rappeuse Bam’s qui était au collège Victor Hugo qui a émergé, elle rappait très très bien et a sorti par la suite un disque magnifique. On a découvert les radios : Radio Star (avec DJ LBR) et Radio Nova. Je découvre l’album Concept d’IAM en 1989 et un peu après, j’assiste à mon premier concert de pros : IAM, Soon E MC, Daddy Yod, etc. à la Villette. J’étais super impressionné par leur style avec leur coupe Flat Top ! Ensuite, l’émission RapLine sur M6 nous permettait de découvrir tout le rap français et la crème du rap américain. Dans le même temps, en 1990-91, ça a aussi été l’explosion du rap français. Ma découverte du rap, c’est la télévision, les cassettes qui circulent dans le quartier, les concerts.

Ton entrée vers le Hip Hop, elle s’est faite par le rap donc ?

En classe, on foutait le boxon au fond de la classe, en rappant par cœur tous les textes de NTM, IAM, Assassin, Ministère Amer. Ce qui était bien avec RapLine, c’est qu’il y avait les sous-titrages des textes de rap US. On comprenait le message, très politique, et ça nous parlait d’un coup. Dans ma famille, ils étaient tous ouvriers, syndiqués CGT, il y avait une vraie conscience politique de classe et le rap a réveillé en moi cette conscience. Mes potes et moi, on s’identifiait à la révolte de cette culture afro-américaine. On appréciait aussi l’émergence du rap français qui prenait sa propre voie. Donc, on a baigné dans cette conscience sociale, la revendication des quartiers, d’être représentés par des prolos, par des pauvres, par des mecs de cité. Le rap, le Hip Hop, ça a été un électrochoc culturel et artistique pour nous parce que, malheureusement, la culture française a souvent été trop créée et dominée par la bourgeoisie.

C’est très vrai dans ton domaine, le cinéma…

Complètement, pendant mes études à la fac de Nanterre, il m’était très difficile de m’identifier à la Nouvelle Vague d’Éric Rohmer, à un cinéma bourgeois, élitiste. Je cherchais des repères, j’ai découvert le cinéma néo-réaliste italien qui filmait à merveille le peuple, pareil en Angleterre avec Mike Leigh, Stephen Frears et Ken Loach. En France, j’accrochais pas trop. Et là, Spike Lee déboule avec des films comme Nola Darling et Do The Right Thing, Jungle Fever,… ça a eu un gros impact dans ma vie. Là encore, j’ai pris une nouvelle claque. Le mec était Hip Hop à 100%. De Brooklyn, il avait d’ailleurs fait des clips incroyables pour Public Enemy, des pubs pour Jordan. C’est devenu une icône pour moi, comme les anglais et les italiens. J’étais fan aussi de Scarface de Brian De Palma, de Rocky, du Parrain de Coppola, Les Affranchis de Scorsese, des films auxquels des personnes de banlieue comme moi pouvaient s’identifier beaucoup plus. Mais jamais de ma vie je n’aurais imaginé pouvoir faire un jour du cinéma. Je me nourrissais de toute cette culture populaire, mais j’étais complexé mentalement. Mal orienté par des profs inattentifs, je ne savais pas quoi faire de ma vie à 17-18 ans. Mais petit à petit, à force de découvrir des chefs-d’œuvre, de vibrer pour tous ces films, je me suis mis timidement à rêver de faire ça un jour et de me débarrasser de mes entraves.

Qu’est-ce que la culture Hip Hop t’a apporté ?

Ce que je trouve beau dans la culture Hip Hop, c’est le « Do it yourself », le système D. Des mecs qui, quel que soit le domaine qu’ils exercent, partent de rien, sans thune et deviennent des figures culturelles, parce qu’ils ont cru en leur destin et en leur talent. Ma génération a appris cela : n’attends plus ni l’autorisation ni la validation des institutions. Nous, on était dans une ville de droite très dure : il n’y avait rien pour les jeunes, à part les clubs de sport, trois pauvres panneaux de basket plantés entre deux arbres. Adolescent, je n’allais jamais voir un film au cinéma, je n’allais jamais au musée ou au théâtre : on n’avait pas accès à tout ça et du coup, quand sont arrivés le Hip Hop et le rap, ça a rempli un gigantesque vide. Quand en 1991, j’ai débarqué à la fac de Nanterre, il y avait un vrai brassage culturel, j’arrivais sans aucune référence classique, mais j’aimais l’écriture sous toutes ses formes. On peut dire que les rappeurs français Akhenaton, Shurik’n, Kool Shen, MC Solaar et d’autres m’ont donné le goût pour la lecture.

Grâce à Public Enemy, j’ai ouvert les livres de Malcolm X. Le rap m’a donné des clés, a aiguisé ma curiosité. Ça m’a ouvert l’esprit. Moi j’avais des aspirations artistiques, mais j’étais complexé de venir de ce monde ouvrier où personne n’a le bac. Le Hip Hop m’a montré que c’était possible, qu’il ne fallait plus rien attendre des institutions, des quartiers riches qui nous méprisent, qui nous invisibilisent. En voyant émerger des Spike Lee, des John Singleton, ou alors en France des gens comme Jean-François Richet avec État des lieux, Malik Chibane avec Hexagone, je me suis dit : « et pourquoi pas moi ? », « pourquoi pas le cinéma ? ».

« Do it yourself », ça s’est traduit comment pour toi ?

Moi je me sentais socialement complexé. Je ne connaissais personne dans le milieu du cinéma, je n’avais aucun réseau, je venais d’une banlieue inconnue dans le fin-fond du 78, mais j’avais un rêve, même si je n’avais aucune idée de comment accéder au cinéma. Le Hip Hop m’a donné de la force. Vraiment. En 99, je suis entré en master 2 cinéma documentaire à la fac de Nancy parce que je n’arrivais pas à rentrer dans des écoles de cinéma sur concours et je n’avais pas de thune pour faire des écoles privées. En master, mon sujet d’étude documentaire c’était des breakers d’une banlieue de Nancy, une fratrie, les Brihmouche, qui avaient un groupe appelé Tolérance. Mon premier film, un 6 minutes, La Passion selon Ahmed, était le portrait d’Ahmed, le grand frère de cette fratrie très talentueuse qui vivait pour le breakdance. Ils donnaient des cours à La MJ de Vandoeuvre en banlieue de Nancy. On est vite devenus amis. Un vrai kiff de les filmer et de les fréquenter !

Qu’est-ce qui t’a amené à devenir réalisateur ?

Un accident de la route assez grave en vélo à 12 ans. Traumatisme crânien et coma pendant une semaine à l’hôpital. Quand tu frôles de très près l’expérience de la mort trop jeune, ça te traumatise sur le sens de la vie. Tu refuses d’obéir à une forme de déterminisme social, tu refuses de faire des jobs sans sens, juste pour pouvoir payer ton loyer et manger. Tu recherches très jeune un sens à ta vie, faire quelque chose qui te fait vibrer, te donne envie de vivre. Dès l’enfance, j’étais doué en dessin. Après l’accident, mes parents m’ont encouragé à continuer dans cette direction et donc j’ai fait un bac Arts plastiques pour espérer devenir illustrateur, mais j’ai été très mal orienté en terminale, ma prof de dessin ne pouvait pas me saquer. Avec mes potes, on était trop Hip Hop, trop insoumis et à 17 ans, bac en poche, comme beaucoup, je me suis retrouvé sur le carreau. Sans école de dessin, sans savoir quoi faire. Je me suis inscrit à la fac, un peu par dépit, en lettres, j’étais complètement paumé. Le seul truc que je savais dans ma vie, c’est que je ne voulais pas bosser sur des chantiers (j’avais fait plein de stages éreintants l’été avec mes oncles). À la fac, j’ai eu la chance de rencontrer des profs incroyables qui m’ont fait découvrir le cinéma d’auteur. J’ai eu accès à un cinéma que je ne connaissais pas du tout. Ça a été une révélation, une continuité de ma passion pour le dessin, la peinture et la photographie que j’avais cultivée avec mon père. C’est devenu passionnel : comme d’autres étaient à fond dans la musique, j’étais à fond dans le cinéma. Je voulais tout connaître : le cinéma mondial, italien, le néo-réaliste, le nouvel Hollywood, Pasolini, Jarmusch, Burton, Lynch, Bergman, Godard, Ken Loach, Wong Kar Wai, Claire Denis, Cassavetes, Tarkovsky, Orson Welles. J’ai commencé à écrire des scénarios de courts métrages.

Et pourquoi avoir filmé le Hip Hop ?

Après la fac de Nancy et La Passion selon Ahmed, j’ai pas mal traîné dans des soirées Hip Hop sur Paris avec mon ami Khulibaï et puis je me suis retrouvé avec eux (JC de La Formule qui deviendra plus tard Wax Tailor) sur la première tournée française de Looptroop Rockers, des Suédois, super vénères. J’ai commencé à filmer pour eux, sur scène à la Clef de Saint Germain en Laye, backstage, au Batofar lors d’un concert bouillant avec TTC, La Caution, Starflam puis en studio. C’était un vrai kiff d’être avec eux, de participer à cette aventure avec une caméra. En 2001, j’étais devenu animateur dans l’association Altermédia à Saint-Denis et je fréquentais souvent le Café Culturel le midi. C’est là qu’étaient organisées les premières soirées slam avec les MC Da Gobleen et Nada avec Cristina Lopes. Le film Slam de Marc Levin avec Saul Williams, caméra d’or au festival de Cannes en 1998, avait lancé le mouvement en France. Encore un film magnifique qui m’a beaucoup marqué. Une claque, encore une.

C’est à Saint-Denis que commence véritablement ta carrière de réalisateur ?

Comme je te le disais, pour un banlieusard qui veut faire du cinéma, sans réseau ni moyens, les portes ne s’ouvrent pas naturellement. À Saint-Denis, cette association audiovisuelle pour laquelle j’ai travaillé à plein temps pendant 3 ans m’a permis de me faire un réseau de jeunes techniciens, de pros, de passionnés de cinéma, de commencer à constituer une équipe pour tourner mes premiers courts métrages de fiction : Noctambules (2003) et l’Été de Noura (2005). J’ai placé des centaines de jeunes en stage sur des tournages, notamment sur celui de Malik Chibane qui tournait Voisins, Voisines à Sarcelles et qui avait sa prod à Saint-Denis.

À la même époque, je rencontre John Pucc’ Chocolat, l’Ami Karim et Grand Corps Malade au Café Culturel qui lancent avec Cristina Lopes leur soirée Slam Aleikoum. Je flashe sur cette équipe, je vais à toutes les soirées slam et grâce au réseau d’Altermédia, j’arrive à convaincre la productrice Nadège Hasson de produire mon premier documentaire Slam, ce qui nous brûle pour France 5 en 2007. Viendront ensuite la collection dirigée par Jacky Ido (John Pucc’) France O Folies pour laquelle j’ai réalisé Mantes-la-Jolie sur le mic en 2009 avec en guest Charles Aznavour, Saint-Denis avec la scène rap de la ville en 2010, puis enfin Marseille en 2011 avec Akhenaton — mon rappeur français préféré ! — Soprano, les Psy 4, Carpe Diem, R.E.D.K., La Méthode. Le documentaire a été mon école. On filme à l’instinct, en petite équipe, on cadre et on kiffe de mettre en valeur tous ces nouveaux talents et ces icônes de la street.

Quand te lances-tu dans la fiction ?

J’ai décidé d’enchaîner avec mon premier long guérilla Brooklyn qui a fait partie de la sélection de l’ACID au festival de Cannes et qui est sorti en salles en 2015 en pleine période d’attentats… Le film est né à Saint-Denis où j’habitais. Je connaissais beaucoup de rappeurs du cru : 2Spee Gonzales, Babali Show, Ra-Fal Uchiwa, Ursa Major. Puis j’ai rencontré KT Gorique, la rappeuse suisse — devenue championne du monde de freestyle à New York à End of the Weak — que j’ai choisie pour tenir le rôle principal. On a fait ce film sans argent, en improvisation, à l’énergie, un film 100% Hip Hop dans l’état d’esprit, autoproduit, avec une petite caméra Canon 5D — qui était la caméra des clipeurs — avec une équipe de jeunes techniciens. On a fait ce premier long-métrage dans l’urgence, avec comme références : Spike Lee, mais aussi de tout le cinéma indépendant américain qui m’a beaucoup influencé, de Slam de Marc Levin en passant par Girls in America de Lori Silverbush et Michael Skolnik, 8 Mile, Hustle and flow de Craig Brewer.

Est-ce que tu t’es vu filmer autre chose que le Hip Hop ?

Pour moi filmer le Hip Hop m’a semblé une évidence. J’ai baigné dedans dès l’adolescence. Je trouvais qu’en France on était vraiment à la traîne. Notamment en documentaires, les américains ont fait des dizaines de documentaires cultes qui valorisent cette culture et donnent une mémoire, une histoire à la jeunesse. Quand tu voyais tous ces films sur Nas, A Tribe Called Quest, Dre, Wildstyle, Beat street, Scratch, Freestyle, Block Party, Style Wars, etc. Tu te dis « et nous on fait quoi ? On dort ! » Pourquoi la télé française ne fait pas le taf alors que les français excellent en graffiti, en danse, en rap, en beatbox etc. ? Donc après Brooklyn, j’étais en mission et j’ai réalisé en mode commando le documentaire Beatbox, Boombap autour du monde pour France Ô, où j’ai eu la chance de filmer les légendes du beatbox à New York : Rahzel, Kenny Muhammad, la beatbox House de Brooklyn, et Alem, Sly Johnson, Under Control etc. en France jusqu’aux championnats du monde à Berlin. Ce sont la passion et une forte détermination qui ont guidé mon envie de filmer, de valoriser des gens talentueux, autodidactes comme moi, que ce soit le slam, le beatbox, le rap avec Brooklyn, des talents émergents, qui méritent d’être mis en lumière mais qui ne le sont pas parce qu’on est dans la culture de la fame, pas celle des compétences et du talent.

Dans la peau , un film de Pascal Tessaud – TEASER EXCLUSIF

Peux-tu nous parler de ton deuxième long-métrage, Dans la Peau ?

Dans la peau, c’est d’abord un challenge. Quand en 2005, je découvre le film Rize de David LaChapelle, je prends une énorme claque, une de plus. C’est pour moi le documentaire suprême sur le krump qui va lancer le mouvement en France. Après ce chef d’œuvre, je ne me voyais pas faire un documentaire sur le krump, mais une fiction pourquoi pas oui. J’ai commencé à écrire Dans la peau quand j’avais 19 ans : l’histoire d’un jeune artiste banlieusard qui rencontre une parisienne avec cette notion de barrière mentale entre la banlieue et Paris, les freins, les problèmes de communication, la peur de trahir son monde, de se perdre. C’était mon premier projet de long métrage écrit.

Vers 2008-2009, j’ai découvert le documentaire en work in progress K.R.U.M.P de la réalisatrice Josza Anjembe. Wolf y était très jeune dedans parmi d’autres. Bien plus tard, j’ai demandé à Josza son contact pour tourner dans le clip Gamberge de KT Gorique, dans lequel je filmais à Saint-Denis des danseurs de capoeira, de danse contemporaine et donc de krump. Wolf, c’est un immense artiste. Il m’a choqué dans sa danse, c’est incroyable. J’ai décidé de transformer le scénario de mon long que je développais depuis près de dix ans et cet artiste est devenu un danseur de krump.

Malgré le succès d’estime de Brooklyn, personne ne m’a suivi sur ce projet, j’ai démarché plus d’une vingtaine de producteurs de longs métrages parisiens. Personne ne voulait de cette histoire d’amour entre Kaleem et Marie. Ça a été très dur, parce que je pensais que j’avais fait mes preuves depuis 15 ans. J’avais peaufiné le scénario dans des workshops. Je me sentais capable de faire un long-métrage avec des moyens financiers, mais ce projet-là n’était pas assez commercial ou trop atypique, mélangeant trop de genres, entre le thriller, le film de danse, le film social, l’histoire d’amour. J’ai finalement réussi à convaincre un producteur qui malheureusement à dû fermer sa société avant la crise du Covid. Le projet était dead. Dégoûté, je suis passé à d’autres choses, mais c’était douloureux car j’avais passé tant d’années à le réécrire et à travailler dessus. C’était un échec terrible pour moi. Alors quand je suis tombé sérieusement malade du Covid, j’ai perdu 20 kilos en deux mois, j’ai cru que j’allais y passer, mon corps était en lutte. Cette attaque soudaine possible de la mort qui rôde, j’ai déjà connu ça enfant. Ça a réveillé en moi de grandes angoisses. Quand je m’en suis finalement sorti et qu’on était confinés, enfermés, l’envie de tourner un long métrage de fiction est remontée à la surface comme une envie existentielle viscérale.

Je suis allé boire un café avec Wolf, qui avait suivi quelques années auparavant une formation à l’Actor’s Studio avec la coach américaine Kim Massee, que je lui avais recommandée. Je lui ai dit : « écoute le projet que j’avais imaginé avec toi, c’est mort, que je n’arriverai pas à le financer. » J’ai osé lui dire : « Et si je le faisais en mode guérilla, est-ce que tu serais chaud pour me suivre ? » , il m’a répondu en souriant : « ça fait 3 ans que je t’attends. Le krump n’a pas attendu les subventions pour exister. »

À partir de là, je me suis dit Let’s go ! Trois mois plus tard, on était en tournage à Marseille !

Est-ce qu’il n’y avait pas alors une petite frustration de repartir dans le Système D ?

Oui, il y a eu de la frustration, une rage de vivre et d’exister même. Une rage semblable à celle du krump d’ailleurs. J’ai bien essayé de pitcher mon projet, mais quand les producteurs ne répondent pas présents, tu fais quoi ? Tu t’abandonnes ? Tu arrêtes ton chemin ? En fait, je dirais qu’après la crise du Covid, le cinéma français s’est radicalisé dans le star system. Donc en gros, si tu n’as pas de stars, tu ne finances pas tes films et il y a tellement de concurrence et tellement peu d’argent qu’il faut des têtes d’affiche. Mais moi, je me revendique de l’école italienne. Les Italiens et le mouvement néoréaliste, ils n’avaient pas de stars au départ. Il y avait surtout des pêcheurs, des ouvriers, des mecs de la rue, des prostituées, des macs. Les acteurs de Pasolini, c’étaient des voyous. Il fallait faire émerger des nouvelles têtes et moi, j’estime que le cinéma français, ça ne doit pas être qu’une industrie parisienne autocentrée et qu’il est de notre devoir en tant qu’artistes de faire émerger des inconnus à l’écran de toutes les zones oubliées de France.

Comment tu as fait alors ?

Je n’ai pas lâché l’affaire ! J’ai fait un emprunt à la banque et j’ai misé toutes mes économies. Nassim El Mounabbih, incroyable ingé son (pour Nabil Ayouch, Maryam Touzani, Divines, JS Sauvaire et compagnie), m’a accompagné en coproduction pour faire une post production professionnelle. Et la rencontre avec Marseille a été aussi un réveil sur ce projet. Je me suis dit qu’un Roméo-Juliette à Marseille, c’était tout à fait cohérent, puisque c’est quand même une ville fracturée entre les quartiers nord et les quartiers centre et sud. C’est une ville très attachante, mais aussi très séparée. L’histoire écrite pendant plus de dix ans trouvait encore plus de sens sur cette description d’un amour impossible entre deux mondes.

Pourquoi Marseille ?

C’est une ville que je chéris depuis plus de 25 ans, j’y passais quasiment tous mes étés. Quand Yasmina Er Rafass de l’association Ph’art et Balises m’a proposé d’encadrer des ateliers à Marseille pendant le Covid, j’ai dit oui. Je me suis immergé dans la culture des quartiers nord avec ces jeunes apprentis qui ont un talent incroyable et l’on a pu faire de belles choses avec Merlich Merlich réalisé par Hannil Ghilas (qui a obtenu le Grand prix à l’Urban film festival de Paris). En 2023, Après avoir beaucoup travaillé comme intervenant cinéma entre Paris et Marseille, l’envie de faire un film à Marseille m’est venu. Et si j’adaptais mon projet Dans la peau dans le contexte marseillais ? J’ai repris le scénario et je l’ai adapté en deux jours. Je suis allé voir Yasmina et je lui ai pitché le film. Comme c’est une femme de challenge, elle a dit : OK, je te suis. J’ai commencé le casting dans leurs locaux avec une trentaine de jeunes et j’ai pu faire toute ma prépa chez elle. Pour Dans la Peau, j’ai demandé à Imhotep d’IAM de participer à la B.O. du film. Il a créé trois morceaux originaux. Mais il a fallu que je m’enracine dans la culture marseillaise, dans la culture comorienne aussi, qui est centrale à Marseille. Avec le casting du film, on a fait évoluer le scénario initial pour l’enraciner dans des problématiques propres à la ville pour faire émerger une vraie réalité marseillaise.

Où as-tu tourné à Marseille ?

Imhotep nous a amené Yasmina et moi à la rencontre de Soly le directeur de l’association Sound Musical School des B Vice dans la cité de la Savine dans les quartiers nords, où j’avais déjà filmé le groupe Carpe Diem en répétition en 2010. J’ai pitché le film à Soly qui a trouvé ça super. Il avait beaucoup aimé mon premier film Brooklyn. Il a accepté de nous accueillir pour tourner quelques jours avec le comédien Daniel Saïd qu’il nous a présenté. On a également pu tourner dans le quartier de Samatan, au sein de l’association des Bonnes Mères.

Elisabeth Pesé nous a aidé à tourner dans des maisons à Endoume. Et sinon on a tourné dans le magnifique lieu de concert du Dock Des Suds où nous avons filmé un battle incroyable avec une centaine de figurants et toute la communauté krump marseillaise autour de la figure de Mugen. Sans compter tous les quartiers du centre ville.

Nous avons demandé à Pascal Tessaud sa liste des meilleurs films Hip Hop et des meilleurs films sur la danse.

Top 5 des films Hip Hop :

- 8 Mile de Curtis Hanson, avec Eminem, qui m’a donné envie de faire Brooklyn.

- Wild Style de Charlie Hearn

- Do the Right Thing de Spike Lee

- Hustle and Flow, de Craig Brewer

- N.W.A – Straight Outta Compton de F. Gary Gray

Top 5 des films de danse :

- Rize de David LaChapelle

- Street Dancer de Chris Stokes, un peu plus commercial mais très, très bien fait

- Steppin de Sylvain White

- The Fits de Anna Rose Holmer

- West Side Story, qui est Hip Hop en fait, un chef-d’œuvre !

Avant même sa sortie nationale, Dans La Peau, le nouveau film de Pascal Tessaud, a déjà remporté 15 prix internationaux et représente dignement la ville de Marseille et les marseillais.

SPIRIT AWARD DU MEILLEUR LONG MÉTRAGE au 27ème BROOKLYN International Film Festival (USA).

Sélection Officielle au 35ème FID MARSEILLE (Avant première française).

MEILLEUR LONG MÉTRAGE au BERLIN URBAN Film Festival (All).

MEILLEUR LONG MÉTRAGE au EAST VILLAGE NEW YORK Film Festival (USA).

BEST INDIE FEATURE FILM au 6ème NEW YORK Movie Awards.

MEILLEUR FILM DE DANSE au LOS ANGELES Stars film festival.

MEILLEUR SECOND LONG MÉTRAGE au 6ème LONDON Director Awards.

PRIX ‘ARTISTES DE L’ANNEE’ et MEILLEUR LONG MÉTRAGE SOCIAL au 6ème CineFest SAO JORGE (Brésil).

MEILLEUR LONG MÉTRAGE, MEILLEUR PRODUCTION au 3ème MADRID International Movie Awards.

MEILLEUR LONG MÉTRAGE, MEILLEUR COMEDIEN, MEILLEURE COMPOSITION MUSICALE au 9ème Festival SMR13 filmfest.

MEILLEUR SECOND ROLE FEMININ au 6ème ROMA Prisma Awards (Italie)

Retrouvez Pascal Tessaud pendant le Festival Ciné-Rebelle à Nanterre

le jeudi 27 mars 2025 à 18h00 pour LA MASTERCLASS

avec la projection du film Brooklyn

puis en avant-première, la projection du film Dans la peau.

Infos dans l’agenda.